Поэт и просветитель

«Ушел из жизни лхарамба Боован Бадма – око калмыцкого народа» – эта горькая весть разнеслась по степи с быстротой молнии. Случилось это глубокой осенью семнадцатого года (1917 – Ред.). Так кто же такой Боован Бадма, и почему его кончина, кончина трагическая, отозвалась глубокой болью, вызвав поистине всенародную скорбь?

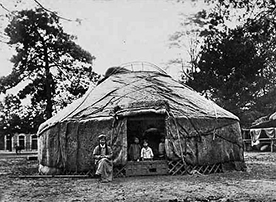

Лето 1892 года. В степи, там, где расположилась летняя ставка святителя Бюткэ-багша, настоятеля кюрэ Араш-Чоголонг Бага-Чоносовского аймака Маныческого улуса, в верховьях балки Цаган-Элсн, подходил к концу экзамен, по итогам которого один из десяти одаренных мальчиков-банди получал право отправиться в далекий Тибет на учебу.

К концу экзаменов остались самые достойные – Баазыр и Бадма. Главный экзаменатор – Хамбо-лама, личный представитель Далай-ламы XIII, оказался в затруднительном положении, не зная, кому из двух способнейших претендентов отдать предпочтение. Решили устроить дополнительный и весьма необычный экзамен: поднятые с постели на рассвете мальчики, стоя на вершине кургана, повернувшись лицом в сторону резиденции Далай-ламы в Лхасе, должны были, закрыв глаза, узреть внутренним оком знаменитый дворец Потала – Золотую Крышу Мира и рассказать об увиденном. Первым держал ответ Баазыр. «Ничего не вижу», – был его ответ. Бадма же, как гласит предание, так бойко и так красочно и точно описал воображаемую Поталу, что привел в восторг экзаменаторов и прежде всего самого Хамбо-ламу, резиденция которого находилась в Потале. Так состоялся выбор как итог великолепного экзамена на силу воображения. (Следует сказать, что Баазыр, способнейший ученый-пропагандист буддизма, знаменитый джюрчи-переводчик с классического тибетского, впоследствии стал настоятелем своего родного кюрэ, по достоинству заняв этот высокий сан после Бюткэ-багша, посмертно причисленного к сонму святых гегенов. Баазыр-багш, чей нравственный облик был примером для всех верующих Маныческого улуса, арестованный в 1930 году, погиб в стенах ГУЛАГа.) В памяти народа сохранился образ кургана – легендарного и в действительности существующего под названием Дэндэртын Чох Толга, с которым неразрывно связана биография одного из выдающихся просветителей нашего народа.

Бадма происходил из немногочисленного в своем аймаке рода келькет Бага-Чоносовского аймака: родился он в семье простых и бедных кочевников. Согласно преданиям, будучи отданным в храм в шестилетнем возрасте, много трудился, помогая своим наставникам в быту, выдерживая при этом суровый режим обучения и воспитания со строжайшими требованиями устава буддийской общины. О его успехах в учебе, его одаренности можно судить по тому, что после четырех-пяти лет обучения он выдержал сложнейший экзамен, который проводился на классическом тибетском языке в форме диспута по многим направлениям буддийской философии, богословия, с цитированием трудов ученых и богословов по памяти.

Увезенный в Золотую Крышу Мира в 1892 году, он вернулся на родину лишь спустя девятнадцать лет. По свидетельству академика Щербатского, Бадма защитил диссертацию, посвятив ее анализу трудов Нагарджуны, великого ученого древней Индии, последователя Будды. Надо полагать, что исследование трудов Нагарджуны являлось только частью всего комплекса экзаменов. По итогам публичного экзамена, который проводился в присутствии многотысячной аудитории богословов и высочайшей экзаменационной комиссии, Боован Бадме была присвоена степень лхарамбы, которую обычно расшифровывают как «пятикратный доктор наук», т.е. как доктор наук в пяти областях знаний. Возможно, в будущем историки науки откроют сочинения Боован Бадмы, которые хранятся в архивах Лхасы и сделают их достоянием науки, но пока же мы можем судить об облике Бадмы-ученого по весьма отрывочным данным, немногочисленным свидетельствам. Можно предположить: к числу пяти областей знаний, по которым стал доктором наук Бадма, относятся буддийская философия, буддийское богословие, начиная с трудов самого Будды и его первых учеников и кончая трудами Зункавы и его последователей, включая все перерождения Далай-ламы.

Мне известно, что последний период жизни (а он умер на 37-м году жизни) он усиленно занимался европейской математикой. Следовательно, на экзамене он проявил себя как способный математик, знаток восточной астрономии и астрологии, т.е. он был крупным зурхачи – астрологом. Кроме того, в своих поездках по степи Боован Бадма проявил себя как знаток восточной медицины, а что касается его учености в области санскритской, индо-тибетской и восточной риторики, то его знаменитая поэма «Услаждение слуха» может служить примером и показателем. Бросается в глаза, что лхарамба, в совершенстве владея научной поэтикой, называемой на санскрите Аланкарашастра (наука об украшениях), создал свою поэму в стиле жанра «шатака», т.е. собрания строк, объединенных общей темой. Можно представить, сколько вышло бы из его школы поэтов, проживи он дольше хотя бы лет десять.

Б.И. Панкратов, последний представитель плеяды Ольденбурга – Щербатского, в 1966 году, несмотря на свой почтенный возраст, в знак глубочайшего почтения к памяти лхарамбы провел меня по последнему пути нашего великого земляка. Боован Бадма, живший при буддийском храме в Санкт-Петербурге, постоянно общался с академиками Ольденбургом, Щербатским и будущим академиком Владимирцовым и Котвичем, будучи приглашенным последними в качестве научного консультанта как крупнейший знаток во всех сферах науки, связанной с буддизмом. Смею думать, что труды этих ученых, прежде всего двух первых, вобрали в себя многое из познаний лхарамбы. Следует прибавить к сказанному, что для научного общения академиков и лхарамбы не нужны были посредники: они общались на языке науки – классическом тибетском. И мы с Б.И. Панкратовым, побывав на бывшей квартире академика Ольденбурга (одно из зданий Санкт-Петербургского университета), проследовали до остановки трамвая у Невы, где академик попрощался с лхарамбой под моросящим дождем петербургской холодной осени. В трамвае я мысленно представил последние минуты поэта, проехал недалеко от печально знаменитой Черной речки, того места, где трагически оборвалась его жизнь.

Этой развязке предшествовали весьма бурные события, развернувшиеся в степи. Бурю вызвало появление в печати в 1916 году его поэмы. В степи не осталось никого, кто бы не знал ее наизусть хотя бы в отдельных частях. Шли бурные дискуссии, степь раскололась надвое: одни осуждали автора поэмы (их было меньшинство), другие горячо одобряли. К числу последних относились прежде всего интеллигенция и учащаяся молодежь. Старец Чоглонг, гелюнг-монах, пронесший через лагеря ГУЛАГа в чистоте свои буддийские, нравственные убеждения, в шестидесятых годах поведал мне, что он, Чоглонг, ровесник и друг детства лхарамбы, в числе других сторонников поэта со слезами на глазах просил его прекратить литературную и творческую деятельность. Им стало известно, что над поэтом сгущаются тучи. В ответ, как говорил Чоглонг, лхарамба только улыбнулся и стал излагать свои планы: в частности, он говорил, что другие поэмы осветят самые темные стороны жизни степных властелинов, произвол и всевластие аймачных богачей и старшин.

Если вспомнить, что будущий лхарамба покинул родную степь в год отлучения нойонов и зайсангов от правления народом и вернулся на родину спустя два десятилетия и увидел ее другими глазами, глазами ученого-буддиста, мыслителя и поэта, то можно догадаться: степь ему предстала иной по сравнению с той, какой она была в его детские годы. Отмена крепостного права и развитие новых капиталистических отношений в весьма уродливых формах явили его глазам ту неприглядную картину, которая резко контрастировала с тем, что ему было знакомо и привычно в его дотибетской жизни.

Его возвращению народ посвятил большой и радостный праздник. В родном кюрэ (ныне совхоз «Западный») состоялось грандиозное богослужение, посвященное возвращению земляка в сане и звании лхарамбы – живого представителя Далай-ламы, при стечении тысяч и тысяч богомольцев из всех улусов Калмыкии. Этот праздник состоялся вопреки воле виновника торжества. Поскольку молва о его возвращении и сроках приезда на родину распространилась в народе, миряне подспудно лелеяли надежду на обновление души, обновление церкви и связывали эту надежду с ним, лхарамбой, как будущим крупным церковным иерархом, который поможет народу.

Лхарамба очень быстро убедился в том, что новые отношения в обществе коснулись непосредственно церкви, храмов и иерархов.

Для личного засвидетельствования своего почтения первым делом он побывал на Волге, у шажин-ламы Чимида Балданова. Увиденное потрясло лхарамбу. Явившийся в простом и строгом духовном одеянии в полном соответствии с уставом общины Будды и правилами «Винаи», ученый монах был встречен шажин-ламой в роскошной резиденции в сверкающем золотом и парчой одеянии, нелепом для буддийского священнослужителя. Шажин-лама был груб и высокомерен, несмотря на самое почтительное, по буддийскому этикету, обращение младшего. Из беседы с главным иерархом Калмыкии лхарамба вынес главное впечатление: первосвященник-то не обладает ученостью, его знаний явно недостаточно для того, чтобы быть авторитетом и главным арбитром в делах веры.

Почти во всех аймачных кюрэ местные иерархи оказались состоятельными людьми, которых мирские заботы личного порядка отвлекали от прямых обязанностей духовных наставников народа. Ушли из жизни старые святители, которых народ почитал своими духовными вождями и наставниками (Бюткэ-багш из Бага-Чоносовского кюрэкида, знаменитый паломник Бааза-багш Менкуджеев и другие). Лхарамба, ведя самый скромный образ жизни, всегда и неизменно отказывался от богатых подношений мирян в пользу беднейших храмных общин; неустанно ездил по всей Калмыкии, объезжая аймачные кюрэ, где обстоятельно разъяснял учение Будды в первозданном виде, очищая от ложных наслоений теорию и практику ламаизма.

Он добивался повсеместного открытия прихрамовых буддийских школ-интернатов за счет общинных средств, освобождая малолетних банди-послушников от бессмысленного, оглупляющего труда в домах гелюнгов и иерархов, как бы помня о своем безрадостном и прихрамовом детстве, полном тяжелого труда, отвлекавшего от учебы. Во всех школах-интернатах он добивался введения современных учебных дисциплин, в том числе русского языка. При его содействии были открыты и светские школы, прежде всего в его родном аймаке. В этом мы видим стремление сочетать духовное просвещение родного народа со светским европейским образованием.

Опубликовано в №198 газеты

«Хальмг үнн» за 1992 год

(Продолжение следует)

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.

Республиканская газета, издающаяся на калмыцком и русском языках. Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Калмыкии, а также публикует материалы по культуре и языку калмыков.